Ein persönliches Statement von Oliver Parodi

Es ist wieder Krieg in Europa. Fassungslosigkeit, entsetzte Gewissheit – und dann eine Mischung aus Trauer, Wut, Ohnmacht und Angst, so ging es mir Ende Februar, als Russland den Krieg gegen die Ukraine eröffnete. Und so geht es mir noch. Dazwischen immer wieder der Wunsch nach Frieden, die Hoffnung, es möge bald enden, der Albtraum möge vorbei sein.

Es ist wieder Krieg. Aber dieses Mal ist es anders. Dieser Krieg geht uns nahe, ist uns näher als viele andere, und das in mehrerlei Hinsicht. Zunächst geografisch: Dieser Krieg findet auf dem Europäischen Kontinent statt, nicht wie die letzten Jahrzehnte weit weg, in Arabien, Afrika oder Asien. Daran hatten wir uns gewöhnt.

Verstärkt wird diese geografische Nähe über eine militärische, denn zum einen findet er in unmittelbarer Nachbarschaft der NATO statt. Würde diese Grenze verletzt, würde es auch Deutschland in diesen Krieg hineinziehen. Zum anderen verfügt Russland über Massenvernichtungswaffen, die binnen kürzester Zeit auch uns treffen könnten. Der Krieg ist uns auch in seinem Gewaltpotenzial nahe gerückt.

Was aber vielleicht das wichtigste Momentum für unsere Betroffenheit durch diesen jungen Krieg sein dürfte, ist die kulturelle Nähe: Putins Russland greift frontal ein autonomes, demokratisches, europäisches Land an. Ein diktatorisches System, das Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit verachtet, das Individualität einschränkt, Gewalt gegen Andersdenkende und -lebende ausübt und so ziemlich alles mit Füßen tritt, was sich Europa seit der Aufklärung erkämpft und erarbeitet hat, greift um sich, möchte sich ein Land ‚wie unseres‘ einverleiben.

Der Krieg in der Ukraine ist ein Frontalangriff auf das Ideal der Freiheit und Selbstbestimmtheit – und damit ein Angriff auf die Moderne und unsere tiefsten Überzeugungen. Dieser Krieg trifft uns in unser kulturelles Mark.

Und über seine innenpolitischen und wirtschaftlichen Folgen betrifft uns der Krieg in der Ukraine ganz direkt, jetzt schon. Preise von Benzin, Öl, Gas aber auch von Nahrungsmitteln steigen, Lieferengpässe bei Rohstoffen und Zulieferteilen, drohende Knappheit der Energieversorgung – die wirtschaftlichen Folgen sind auch für uns kaum absehbar, wahrscheinlich wird es uns ökonomisch härter treffen als die Corona-Krise. Und dann politisch: Angesichts des Krieges hat die deutsche Bundesregierung eine „Zeitenwende“ verkündet – und in diesem Zuge etablierte politische Überzeugungen und Gewissheiten über Nacht hinweggefegt. Diese Zeitenwende ist ein Kind des Krieges, das sollte uns klar sein.

Putins Krieg hat darüber hinaus eine weitere, zutiefst verstörende Dimension. Es ist ein Krieg zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Realität und Täuschung. Das war und ist sicher jeder Krieg, aber dieser ist es in besonderer und besonders zynischer Weise. Über unsere Bildschirme erfahren wir, wie Putin tausende Ukrainer töten lässt und gleichzeitig seinem eigenen Volk voller Inbrunst verkündet, die russischen Soldaten würde die ukrainischen Brüder mit ihrem eigenen Leben schützen. Wie zynisch. Putin ist ein Lügner. Aber können wir das glauben? Können wir den westlichen Medien trauen? Ja. Putin lügt seinem Volk ins Gesicht. Das ist die Wahrheit. Und die überwiegende Mehrheit der Russen glaubt ihm, auch das ist eine Wahrheit (mal sehen, wie lange noch). Aber in der Berichterstattung über, im Deutungskampf um diesen Krieg lauern auch Fake News, Verschwörungsglaube und Spaltung. Und letztlich offenbaren sich darin auch die zusammenbrechenden Gewissheiten einer globalisierten Moderne.

Dieser Krieg bringt uns auch das Fremde wieder nahe. In Zügen und Bussen kommen hunderttausende Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns. Neben den logistischen Herausforderungen, der Anstrengung und Überforderung von Kommunen, Entscheidern und unzähligen ehrenamtlichen HelferInnen, werden wir dabei – wieder einmal – mit der eigenen Angst vor dem Fremden konfrontiert. Das Fremde macht Angst, per se. Das hört erst auf, wenn uns das Fremde nicht mehr fremd ist, wenn wir uns wirklich, wirklich als Menschen unter Menschen sehen, fühlen und wohlfühlen.

Und auch unsere Geschichte tritt wieder in Erscheinung. Nie zuvor habe ich so viele Vergleiche mit den Verhältnissen vor und im Zweiten Weltkrieg gehört. Vergleiche mit Hitler, seinen Angriffskriegen, Nazideutschland, den Befreiungsmächten, und den sozialen, ökonomischen und politischen Verhältnissen vor dem Weltkrieg. Mögen diese Vergleiche zutreffen oder nicht – die kriegerische und menschenverachtende Geschichte jener Zeit ist uns auf einmal wieder sehr nahe.

Der Krieg geht uns nahe.

Es ist gut, dass uns der Krieg in der Ukraine nahe geht. Dass wir das Leid dort nicht ignorieren, die Menschen und deren Schicksale uns nicht egal sind. Es ist gut, dass wir helfen, dass wir Geflüchteten Unterkunft gewähren, humanitäre Hilfe leisten. Mangelnde Empathie, Beziehungslosigkeit und die Nichtwertschätzung anderer sind Kriegstreiber und ermöglichen letztlich ungeheuerliche Gräueltaten – auch das lehrt uns die Geschichte, und die Gegenwart.

Es ist gut, dass uns der Krieg nahe geht. Offenbart er doch in seiner Andersartigkeit uns selbst. Nehmen wir doch vor seinem Hintergrund unsere eigenen Errungenschaften wieder deutlich wahr: Angesichts des Schreckens, der Brutalität und des existenziellen Leids in der Ukraine werden wir uns des Wertes unseres friedlichen, sicheren Lebens und des Wohlstandes hierzulande bewusst. Und angesichts des Unrechts, der Ignoranz, der Menschenverachtung, der Demokratiefeindlichkeit und Autokratie, der Diskriminierung und Gewalt, mit der Putin Russland und seine Nachbarstaaten überzieht, schätzen wir unsere eigenen Errungenschaften seit der Aufklärung – und können für sie einstehen.

Dadurch, dass dieser Krieg uns in vielerlei Hinsicht so nahe geht, macht er uns auch große Angst, mir zumindest. Es ist wichtig, dies zu erkennen und für sich selbst anzuerkennen. Ich habe Angst, vor dem Krieg, seiner Gewalt, vor den Erschütterungen, die er mit sich bringt, vor der Ungewissheit der Zukunft. Dieser Krieg ist in vielerlei Hinsicht bedrohlich, Angst zu bekommen eine völlig natürliche und adäquate Reaktion. Uns von dieser Angst aber leiten zu lassen, ist keine gute Idee. Sie führt zum Erstarren oder zu noch mehr Gewalt. Es ist wichtig, sich die eigenen Ängste ein- und zuzugestehen, sie anzuerkennen, damit sie einen nicht unbewusst leiten und wir sie nicht an andere weitergeben, vermehren. Angst kann auch zum Kriegstreiber werden.

Es ist aber auch gefährlich, dass uns der Krieg nahe geht. Oder anders gesagt, der Krieg geht uns gefährlich nahe. So droht uns, immer stärker mit hineingezogen zu werden. Nicht unbedingt gleich in militärische Handlungen aber in seine Dynamik und polarisierende Logik: hier Gut dort Böse, hier schützen dort vernichten, hier die Ukraine dort Russland, hier Opfer dort Täter. Die Dynamik des Krieges reicht viel weiter als wir meinen, reicht in unsere Köpfe, spiegelt sich in unserem Denken und Fühlen. Sie hat uns bereits ergriffen. Es ist die polarisierende Dynamik des Krieges, die uns auf die Seite der Guten spült, der Verteidiger, der Unterstützer – dieses Mal. Der Krieg ist bereits bei uns angekommen, in den Köpfen, im politischen System, im Diskurs. Dessen sollten wir uns bewusst sein.

Auch Selenskyj ist natürlich Teil des Krieges, und versucht – in der Dynamik des Krieges gefangen – uns und die ganze Welt mit in das Schicksal des ukrainischen Volkes zu ziehen. Wenn es ihm gelänge, würden wir uns in einem dritten Weltkrieg wiederfinden. Und Putin? Wenn man die Perspektive wechselt, kann man erkennen, dass Putin nicht (nur) der individuelle Aggressor ist, sondern ebenfalls eingebunden in die Dynamik des Krieges, die sich, wenn man in die Geschichte Russlands und der Ukraine blickt, über Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelt hat.

Wir sind also aufgefordert, uns der polarisierenden Dynamik des Krieges bewusst zu werden – um uns dann so weit möglich gegen diese abzugrenzen. Nur so können wir den Krieg nicht noch größer machen. Der Krieg ist ein Faktum, es gibt ihn, aber Krieg ist nie eine Lösung, er trägt nur Gewalt, Destruktion, Spaltung und Leib über Generationen in die Zukunft.

Frieden.

Frieden dagegen ist eine Lösung. Aber Frieden ist nicht einfach, er will erarbeitet und aufrechterhalten werden, ökonomisch, politisch, sozial aber auch geistig. Um den Frieden geistig aufrechtzuerhalten – oder wie zurzeit wiederzugewinnen – ist wichtig: Wenn wir uns jetzt, der Nähe wegen, mit den Ukrainern solidarisieren, dann dürfen wir die Russen nicht vergessen, auch nicht jene, die sich diesem Krieg anschließen. Wirkliche Friedensarbeit heißt auch, die Täter nicht auszugrenzen, sie als würdige Menschen zu sehen, und in letzter Konsequenz, mit ihnen in ihrem Menschsein solidarisch zu sein – so schwer das auch fällt und so sehr wir uns auch moralisch im Recht zur Ausgrenzung fühlen. Erst wenn die Täter wieder dazugehören, wenn sie in unseren Augen keine Täter mehr sind, sondern Menschen, herrscht Friede. Das ist eine, unsere spirituelle Aufgabe. Wir haben sie uns, wie den Krieg, nicht ausgesucht. Aber sie ist da.

Das aktuelle Geschehen in der Ukraine lässt auch uns vom Quartier Zukunft nicht unberührt. Der Krieg zeigt bereits jetzt schonungslos seine erkennbaren Folgen. Wie wirkt sich all das auf die Welt, auf Europa, auf unser Zusammenleben heute und in Zukunft aus? Wie können wir mit der Ohnmacht, Sprachlosigkeit und Angst umgehen und was bedeutet der Krieg für unsere Nachhaltigkeitsbemühungen? In unseren nächsten Blogbeiträgen wollen wir uns damit beschäftigen.

Lesen Sie auch „Energie ist ein wichtiger Schlüssel zum Frieden“, ein persönliches Statement von Volker Stelzer.

Alle vorkommenden Themen wurden auf Gegenwartskritiken untersucht.

Alle vorkommenden Themen wurden auf Gegenwartskritiken untersucht.

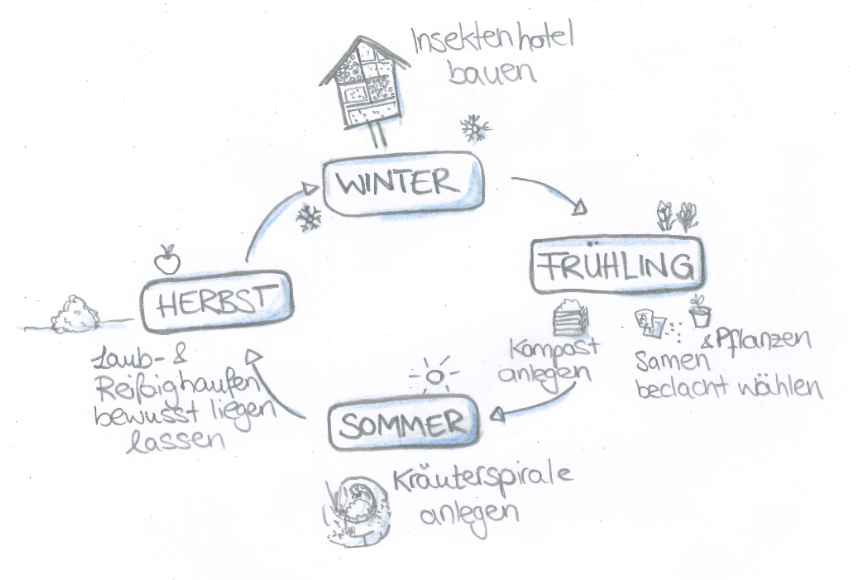

Da der Herbst nun vor der Tür steht, wollen wir euch noch ein paar Tipps für euren eigenen Garten an die Hand geben. In keiner Jahreszeit sind die Möglichkeiten zum Artenschutz so vielfältig wie im Herbst.

Da der Herbst nun vor der Tür steht, wollen wir euch noch ein paar Tipps für euren eigenen Garten an die Hand geben. In keiner Jahreszeit sind die Möglichkeiten zum Artenschutz so vielfältig wie im Herbst.